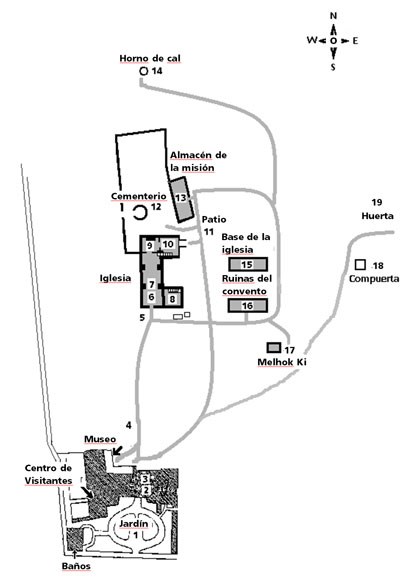

Las ruinas de la misión de Tumacácori representan una época de cambios para las personas de esta tierra. Aquí, los nativos americanos y los europeos procedentes de culturas muy diferentes se encontraron y mezclaron sus culturas y estilos de vida. Estos resultados se pueden observar no solamente en las ruinas de los edificios, sino también en la cultura que fue creada y que hoy añade un matiz especial a esta región. 1 - El Jardín

6 - La Nave

7 - El Coro

8 - El Baptisterio

9 - El Sanctuario

10 - La Sacristía

12 - El Cemeterio

13 - El Almacén

14 - El Horno de Cal

17 - Melhok Ki

18 - La Compuerta

19 - La Huerta

1 - El Jardín Una vez establecida, pasaba mucho tiempo, frecuentemente años, antes de que una misión tuviese todos sus componentes. Sin embargo, habiendo el tiempo y dinero necesarios, existió la certeza de que su misionero visualizase la construcción de una iglesia, con talleres y aulas de clase alrededor de un patio. Tradicionalmente, el patio se caracterizaba por contar con un jardín como el que está presentado aquí. Tumacácori fue la primera misión fundada en lo que hoy en día es Arizona, pero cuando el Padre Kino fundó la misión de Guevavi (Gwe vä've) al día siguiente, él hizo de ésta la cabecera, o sede principal. De este modo, la primera iglesia fue construida allí. A mediados de los años 1700 cuando el primer edificio de la iglesia fue construido en Tumacácori, la villa podía hacer alarde de contar con un jardín parecido a éste. Y, cuando la misión de Calabazas fue establecida durante aquellos mismos años, ésta ciertamente también tenía un patio con jardín. Aunque éste no es el jardín original de la misión de Tumacácori, está diseñado para representar los componentes que existían en los jardines de todas las misiones. La vegetación que crece aquí representa las especies de plantas que fueron introducidas en esta área junto con las plantas nativas que habrían sido utilizadas por los Padres. Hay hierbas, tales como el romero, tomillo y arrayán. Los árboles frutales incluyen el albaricoque, olivo y granada. Estos árboles y el arbusto de pimiento de los monjes fueron introducidos por el Servicio de Parques Nacionales cuando este jardín fue construido en 1937 como parte del centro de visitantes. Tómese su tiempo para sentarse junto a la fuente en la parte fresca del jardín, así como lo habrían hecho los residentes nativos y el sacerdote en un lugar parecido a éste, hace dos cientos años atrás. "Esta misión, la misma que es administrada en conjunto con la de Guevavi, está ubicada en la Pimería Alta y a veinticinco leguas directamente al norte de Guevavi. El camino no está adecuadamente provisto de agua y es peligroso debido a la presencia del enemigo. Más hacia el norte no hay ninguno que sea cristiano, solamente muchas tribus paganas que carecen de la iluminación de la palabra de Dios y del conocimiento de Cristo". Fr. Joseph de Torres Perea

2 - La Estatua de Kino En enero de 1691, un misionero jesuita con sotana negra cabalgó en su caballo hacia el norte a través del valle de Santa Cruz. Haciendo una parada en el pueblo de los indios O'odham de Tumacácori, en la orilla este del Río Santa Cruz, el Padre Kino celebró misa para los habitantes de esta villa. Desde 1687, cuando entró por primera vez a la Nueva España hasta su muerte en 1711, el Padre Eusebio Francisco Kino fue incansable en sus viajes a través del inexplorado desierto, los valles ribereños y las cordilleras. Fundó misiones en el territorio que hoy en día es el norte de México y la parte sur de Arizona. Sin embargo, el Padre Kino merece reconocimiento no sólo por su fervor religioso, sino también por sus logros alcanzados dentro de otros campos. Nacido en lo que hoy es el norte de Italia en 1645, y educado en Bavaria y Austria, Kino trajo consigo su curiosidad intelectual para explorar el nuevo mundo. Cartógrafo y astrónomo, Kino trazó los primeros mapas precisos de esta región conocida como la Pimería Alta (las tierras altas de los "Pimas", ó O'odham), del Golfo de California y de Baja California. Fue el primero en probar a los europeos que Baja California era una península y no una isla. Mediante su contribución en la introducción de nuevos cultivos, especialmente de trigo, y de animales domésticos tales como el ganado vacuno y las ovejas, se inició una nueva y diferente cultura compuesta por elementos tanto del nuevo como del viejo mundo. El Padre Kino fue digno de notable atención por las buenas relaciones que estableció con los pueblos indígenas con quienes trabajó. Trató a los O'odham con respeto y aprendió su idioma. Apoyando a los diversos grupos de la comunidad O'odham para que se uniesen y resistiesen los feroces ataques de las tribus Apaches, Kino ayudó a traer la paz y la seguridad a la Pimería. A su vez, los O'odham y otras tribus afectuosamente consideraban a Kino como un líder y defensor. Cuando un trágico mal entendido resultó enel levantamiento Pima de 1695, fue Kino quien puso fin a las hostilidades y restableció la paz. Hasta su muerte en 1711 Kino continuó con sus esfuerzos para establecer pueblos misioneros agrícolas y autosuficientes como los de Tumacácori y Guevavi. Hoy en día, si usted visita su santuario en Magdalena, Sonora, usted podrá sentir la devoción que la gente aún demuestra al Padre Kino—el indomable Padre de la Pimería Alta. "Ascendimos hacia el valle de Guevavi y llegamos a la villa de San Cayetano de Tumacácori. Aquí ellos habían preparado tres ramadas para nosotros;una para decir misa, otra para dormir y la tercera para usarse como cocina. Había más de cuarenta casas juntas en este sitio. Bautizamos algunos niños y trajimos la buena esperanza a todos que recibirían a los padres y el santo bautismo así como el remedio para su eterna salvación que ellos pedían. Luego, fuimos a la villa de Guevavi". -Fr. Eusebio Francisco Kino

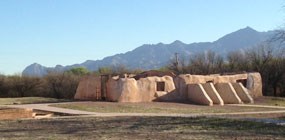

3 - Maqueta de la Mission Al observar la maqueta, se dará cuenta que una misión era mucho más que una iglesia. La comunidad de la misión incluía la vivienda para los residentes de la misión y para el sacerdote, talleres, aulas de clase, un cementerio, una capilla mortuoria, un sistema de irrigación, jardines, huertos y pastizales. De hecho, en una misión no siempre había una iglesia. Tumacácori fue establecida como misión en 1691, pero ésta no tenía una edificación específica para la iglesia hasta 1756, es decir, más de sesenta años después. El Padre Kino designó a la misión de Guevavi, ubicada quince millas (24 km.) al sur de Tumacácori,como cabecera, o sede principal para variasmisiones. Por consiguiente, primero se construyó una iglesia en Guevavi en 1701. A pesar de que los jesuitas fueron responsables por la construcción de la primera iglesia en Tumacácori, ellos continuaron viviendo en Guevavi e hicieron de ésta su sede principal. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, al primer sacerdote franciscano asignado aquí, Juan Crisóstomo Gil de Bernabé, no le gustó vivir en Guevavi y trasladó su residencia a Tumacácori. Desde 1768 hasta su abandono en 1848, Tumacácori fue cabecera de las otras misiones. Alrededor del año 1800, los franciscanos empezaron a construir la iglesia que usted puede ver a través del arco. Aunque la torre del campanario estuvo aún en construcción, empezaron a utilizar la iglesia en 1822. El Padre Ramón Liberós, quien había nacido en España, fue enviado de vuelta a España en 1828 después de que México obtuvo su independencia, y Tumacácori jamás volvió a contar con un sacerdote residente. A pesar de que ellos continuaron viviendo ahí y trabajaron para completar el campanario (como se muestra en el andamio representado al frente de éste en la maqueta), un severo invierno, los ataques continuos de los Apaches y la guerra entre México y los Estados Unidos forzaron al último de los residentes de la misión a recoger sus pertenencias y salir de ahí en 1848. "En el presente año de 1771, aunque no sé qué día ni qué mes, murieron las siguientes personas, sin ningún tipo de sacramentos, cerca de Pipian, un pequeño asentamiento de los Pápagos: Juana Rosa, esposa del líder, Francisco;María, una mujer soltera;y Luisa, una pequeña niña. Todos eran miembros de la anteriormente mencionada nación Pápago. Tuve que enterrarlos a todos en pleno desierto como si fuera ganado. Todos ellos estuvieron relacionados con esta misión de Tumacácori, para cuya constancia lo firmo. Tuve conocimiento de estas personas porque otros los vieron". - Juan Crisóstomo Gil de Bernabé "En 1768 Fray Juan Crisóstomo fue asignado a la misión de Los Santos Ángeles de Guevavi en la Pimería Alta. Esta misión contaba con tres villas o visitas dentro de su jurisdicción: Calabazas, a dos leguas de distancia, Sonoitac a seis;y Tumacácori a siete. Ésta también tenía a su cargo el Presidio de Tubac". Fr. Juan Domingo Arricivita, 1792

4 - Terrenos de la Misión Al pararse aquí, quizá usted podrá visualizar la vida que se llevaba en la Misión San José de Tumacácori. A la izquierda del sendero está un montículo que se extiende desde el museo del centro de visitantes hasta el frente de la iglesia. Bajo este montículo están los cimientos de las casas de adobe de los residentes. Imagine que usted mismo es un residente O'odham o Yaqui de la misión a principios del siglo diecinueve. La gigantesca iglesia está en construcción. Muy cerca, están los trabajadores moldeando el barro para los adobes usando moldes de madera. Otros están amontando los adobes medio secos para terminar de secarlos bajo el ardiente sol del desierto. Otro grupo está colocando los adobes secos en las paredes que se están levantando para la iglesia, utilizando más barro mojado como mortero. Otros trabajadores están quemando algunos de los adobes que serán usados más tarde como ladrillos de soporte para el techo y la torre del campanario. La mayoría de las personas, sin embargo, están trabajando en los jardines, huertos y en el campo, o cuidando el ganado de la misión. En la distancia, treinta millas (48 km.) a su derecha, están las montañas de Santa Rita donde otros trabajadores están sacando piedra de cal de la cantera para ser utilizada en el enlucido de las paredes de la iglesia. En lo alto de las montañas, otros están cortando madera para la construcción del techo. Y en algún lugar entre aquí y allá hay todavía otro grupo que está transportando las vigas y las rocas calizas hacia la misión. Tal vez algún amigo suyo ha salido con el burro de la familia para ayudar a arrastrar una de las vigas. Él ha estado fuera por casi una semana pero debería estar de vuelta esta noche. Usted está contento de poder volver a verlo, pero también se siente preocupado. Usted sabe muy bien que él está viajando a paso lento por una región frecuentemente visitado por los Apaches. A pesar de que usted está preocupado, la constante amenaza de un ataque de los Apaches es algo con lo que usted ha aprendido a vivir. Si su amigo no llega a casa esta noche, usted sabe que el Padre dirá una oración especial para los trabajadores en la misa de esta noche. "Es desde los campos de la Pimería Alta que envío a Vuestra Reverencia mis respetuosos saludos. He estado estacionado aquí desde el año pasado. A la muerte del Padre Johan Grazhoffer, de bendita memoria, se me ordenó que retomara su trabajo con estos indios de la Pimería, algunos de los cuales no habían tenido ninguna instrucción religiosa desde la muerte del venerable y reverendo Padre Eusebio Kino, quien solía venir a verlos una o dos veces al año". Fr. Gaspar Stiger "Esta mañana aproximadamente a las diez, los Apaches nos cayeron de sorpresa por un lado de la villa, luchando contra nosotros en un intento por quitarnos la vida. Espantaron a once yeguas y de los nueve sementales que la misión tenía, dejaron ocho que quedaron mutilados y heridos". Bartoleme Ximeno

5 - Fachada de la Iglesia La fachada de la iglesia fue pintada con colores vivos. Ahora, en la entrada y bajo la cornisa, de bajo de la ventana, algunos de los colores originales aún están visibles. El medio círculo de la espadaña es una construcción que data de 1921. Las columnas de la fachada de la iglesia fueron pintadas de rojo, los capiteles de amarillo con marcas negras. Usted se sorprendería al encontrar arquitectura egipcia en el sur de Arizona, pero estos capiteles son de estilo egipcio, introducidos en España por los moros y copiadas aquí por la persona que diseñó la fachada. Muchos de los rasgos arquitectónicos de la iglesia reflejan el contacto que tuvieron los españoles con otras culturas a través del tiempo. Los nichos para estatuas, una introducción de los romanos, fueron pintados de azul. Los arcos de medio punto de los dos nichos al lado de la ventana son de estilo morisco. Puestas en las pequeñas ménsulas, o repisas, en la base de los nichos, las estatuas podían ser vistas desde un ángulo más amplio. La torre fue construida en tres pisos—el baptisterio en la planta baja, el vestuario en el siguiente nivel y los arcos del campanario en la parte superior. Todavía se pueden ver los agujeros en las paredes donde se apoyaban los andamios durante la construcción—agujeros redondos en la parte inferior de la torre, y agujeros cuadrados en el ladrillo de los pilares de los arcos de la campana. Aunque los arcos de la torre del campanario parecen estar en ruinas, éstos están en casi exactamente la misma condición en la que estaban cuando la iglesia fue abandonada, ya que los mismos jamás fueron terminados. Nótese el diseño en forma de concha ondulada de los nichos para estatuas. Las conchas están asociadas con el apóstol Santiago, el santo patrón de España, y con el peregrinaje cristiano. En la edad media, los peregrinos que viajaban a Santiago de Compostela por la costa Atlántica de España solían traer de vuelta consigo una concha ondulada como un recuerdo simbólico de su viaje. Aunque las campanas que se ven no son las originales de Tumacácori, fue el repique de similares campanas que mantuvieron al día a esta comunidad misionera.

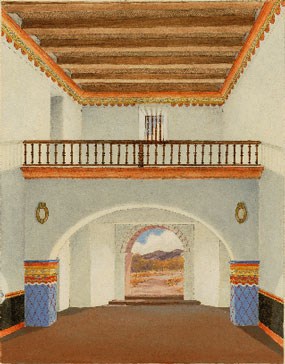

6 - La Nave Mirando hacia el altar, se puede apreciar los restos de lo que alguna vez fue una espléndida nave. Aquí los pobladores españoles y la gente nativa tomaban su lugar en la santa misa. Nótese que no había bancos. Estas personas permanecían de pie o arrodilladas durante los servicios. No existen capillas laterales. La iglesia tiene la forma de un pasillo largo en lugar de la forma de una cruz.A lo largo de las paredes hay cuatro altares donde las personas encendían velas y rezaban oraciones específicas ante las estatuas de los santos en los nichos de arriba. La vida para los residentes de Tumacácori pudo haber sido una mezcla de bendiciones. Algunos sacerdotes habrían sido bondadosos, otros severos o incapaces de ajustarse al entorno. El sacerdote probablemente habría tratado de hablar las lenguas locales y traducir tanto para el indio como para el poblador. Él proporcionaba comida, protección, ropa y otros regalos. Por otro lado, él probablemente era estricto. Una conducta prohibida podía resultar en castigo verbal o físico, así como era común en muchas partes durante ese tiempo. A pesar de las adversidades o las alegrías que pudo traer consigo el día, el entrar a la nave muy probablemente traería tranquilidad y viveza. Imagine una misa muy temprano en la mañana a la luz de las velas titilando por toda la iglesia, con las dulces melodías del coro y el sacerdote recitando sus cánticos, vestido en su colorida sotana. La iglesia fue abandonada en 1848. Poco después quitaron el techo y los pobladores locales utilizaron la madera original para la construcción en otros lugares. El techo fue restituido por primera vez en 1921, pero la nave estuvo expuesta a la intemperie durante más de sesenta años. El daño es extenso, pero una mirada de cerca revela una historia impactante de la vida en Tumacácori. Cientos de personas recibieron la comunión aquí. Dos sacerdotes que ayudaron a construir la actual iglesia fueron sepultados debajo de los escalones del altar, y más tarde sus restos fueron trasladados a la Misión de San Xavier del Bac en 1935. El reemplazado piso y los agujeros en las paredes hablan de los cazadores de fortuna que andaban en busca de los tesoros jesuitas que jamás existieron. Poco se sabe de las experiencias individuales vividas dentro de la iglesia. La documentación original solamente revela breves indicios de lo que ocurría. Sin embargo, podemos estar seguros de algunas cosas…hubieron tiempos difíciles…tiempos de celebraciones…y tiempos de recogimiento espiritual. "En el año de nuestro Señor 1819, en 31 de mayo, habiendo publicado las tres amonestaciones matrimoniales ordenadas por el Santo Concilio de Trento en tres días consecutivos de fiesta, yo, el Padre Narciso Gutiérrez, Padre Apostólico Ministro de su Majestad en esta misión, en el altar pregunté a José Padilla, un indio Ópata y residente de esta misión, y a Gertrudis León, una india gentil de la nación Yuma, si deseaban unirse en matrimonio. Habiendo recibido su respuesta afirmativa, solemnemente los uní y tomaron los sagrados votos matrimoniales el mismo día. Testigos conocidos y presentes fueron José María Montaño, Tomás Castro y Ramón Montaño, para cuya constancia firmo a continuación". Juan Chrisostomo Gil de Bernabe

7 - El Coro "La grandeza de las misiones…será escuchada en la música y en el coro de cantantes" Frente a la puerta principal de la iglesia, se puede apreciar el balcón donde una vez se levantó el coro. Nótese la entrada al balcón, muy arriba en la pared del lado izquierdo, y los dos pilares en ruinas que lo sostenían. Una exhibición muestra cómo se veía el coro, recordándonos de un aspecto importante de la vida de la misión—la música. La pequeña comunidad en Tumacácori habría dado cabida a ocho o diez miembros del coro y a un número similar de músicos que tocaban instrumentos tales como la trompeta, el oboe, el bajón, la flauta y la cítara (instrumento similar a la guitarra). Aunque pocos sabían leer y escribir, los cantantes y músicos podían memorizar hasta veinticinco canciones para cuatro misas diferentes y otros rituales religiosos. Cantaban en latín, español y O'odham. La excelente acústica de la iglesia habría contribuido a que la música y los cantos de la misa mayor resonasen con una belleza que enternecía las emociones y el espíritu de todos los que la oían.

8 - El Baptisterio Un giro a la derecha inmediatamente después de entrar a la iglesia le llevará a la sala donde se llevaba a cabo la sagrada ceremonia del bautismo. Desde el nacimiento y el bautismo durante toda la vida y hasta la muerte, la importada religión católica llegó a ser una parte integral de la vida de los miembros de la comunidad. Aquí, las paredes de adobe, de nueve pies (2.7 metros) de ancho, con un núcleo de piedra, sostenían la enorme torre del campanario que está sobre usted. Una escalera (no accesible para los visitantes) conduce al vestidor y a la entrada del coro, y de ahí hasta el techo y las campanas. Deje que la voz del Padre Liberós cuente lo que una vez tuvo lugar en esta sala. "En el año de nuestro Señor 1825 el día 8 de marzo, yo, el Padre Ramón Liberós, ministro de esta Misión de San José de Tumacácori, bauticé a un niño de aproximadamente seis años perteneciente a la comunidad gentil de la nación de los Pápagos, a quien puse por nombre Miguel y por apellido Borboa. Los padrinos fueron Francisco Zapata y Esmerencia Mesa, hijos de esta misión, a quienes instruí sobre sus obligaciones y relación espiritual". Ramon Liberos

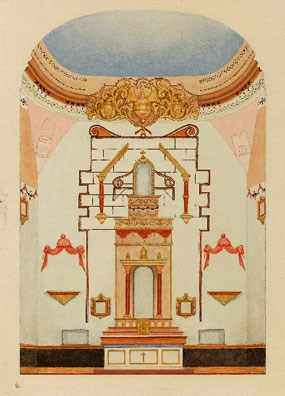

9 - El Santuario Subiendo los escalones que conducen fuera de la nave, se entra en el santuario, todavía adornado con los restos de sus pinturas originales, marcos de cuadros y las extensas decoraciones de plantillas. Aquí el sacerdote, vestido en sus coloridas vestiduras sagradas, celebraba la misa. El servicio de hace dos cientos años era conocido como la Misa Mayor en español, o en inglés, the High Mass. Ésta era total o casi totalmente cantada por el sacerdote y el coro. El idioma principal en el que se decía la misa era el latín, aunque algunas oraciones cortas y respuestas respondidas por los feligreses podían ser ofrecidas en español o en O'odham. Mientras usted se encuentra parado cerca del altar del santuario, trate de visualizar al sacerdote cantando aquí y al coro respondiendo desde el balcón en el otro extremo de la nave. Imagine los compases melódicos de los cantos Gregorianos resonando sobre las cabezas de los arrodillados feligreses como si fuera música celestial. Ese era el sentido que los celebrantes intentaban crear. Mientras observa las pinturas sobre usted en las paredes y el techo, a pesar de que se han desteñido después de tantos años, usted puede ver que éstas también tenían el propósito de crear una sensación de cercanía al cielo. "Tienen muy buen oído para la música, pueden entonar los cantos Gregorianos de los libros…aunque no sepan leer, con excepción del maestro del coro, ellos pueden cantar al unísono de principio a fin…después de la misa la congregación entera canta [las alabanzas de] la doctrina cristiana". Phelippe Segesser, IHS

10 - La Sacristía Desde el santuario, un lugar sagrado, usted entra a la sacristía, una sala que no fue bendecida ni consagrada. Esto, sin embargo, no le restaba importancia. Los sacerdotes mantenían las vestimentas y los artículos utilizados en el ejercicio de sus tareas religiosas aquí. En la sacristía, ellos documentaban y guardaban los registros de acontecimientos importantes, firmando sus nombres como testigos de matrimonios, nacimientos y defunciones. Los misioneros se vestían con finas prendas de acuerdo a su posición en la preparación para el ejercicio de sus tareas religiosas. Ellos cambiaban su posición así como también su vestimenta. Éste fue un lugar donde un hombre se preparaba para ser el representante de Dios, diseminador de la palabra de Dios—un lugar de transición de las angustias del mundo físico a las necesidades espirituales del alma. Por aproximadamente veinticinco años, esta sacristía fue utilizada para su original propósito. Después de que la misión fue abandonada, la iglesia pasó de ser la casa de Dios a sólo una casa. Las personas que viajaban por esta área no podían resistir su atractivo. Bajo la protección de las anchas paredes de la sacristía y al Desde el santuario, un lugar sagrado, usted entra a la sacristía, una sala que no fue bendecida ni consagrada. Esto, sin embargo, no le restaba importancia. Los sacerdotes mantenían las vestimentas y los artículos utilizados en el ejercicio de sus tareas religiosas aquí. En la sacristía, ellos documentaban y guardaban los registros de acontecimientos importantes, firmando sus nombres como testigos de matrimonios, nacimientos y defunciones. Los misioneros se vestían con finas prendas de acuerdo a su posición en la preparación para el ejercicio de sus tareas religiosas. Ellos cambiaban su posición así como también su vestimenta. Éste fue un lugar donde un hombre se preparaba para ser el representante de Dios, diseminador de la palabra de Dios—un lugar de transición de las angustias del mundo físico a las necesidades espirituales del alma. Por aproximadamente veinticinco años, esta sacristía fue utilizada para su original propósito. Después de que la misión fue abandonada, la iglesia pasó de ser la casa de Dios a sólo una casa. Las personas que viajaban por esta área no podían resistir su atractivo. Bajo la protección de las anchas paredes de la sacristía y al abrigo de una fogata, ellos siguieron inconscientemente los pasos de los sacerdotes que los antecedieron. Estos viajeros registraron sus visitas no en pergamino recopilado en libros, sino en las paredes de yeso. Los cansados buscadores de oro de 1849 en su ruta hacia las minas de California, soldados mexicanos y vaqueros pasaron noches aquí, encendieron fogatas y registraron su estadía. Más tarde, soldados americanos y vaqueros harían lo mismo. En algún momento durante las dos últimas décadas de los años1800, un teniente del ejército de los Estados Unidos que estaba patrullando la frontera pasó algunas noches en la sacristía. Durante su estadía aquí, él grabó su nombre en las paredes de yeso como lo hicieron muchos otros antes de él. Mundialmente conocido por su gran desempeño como general en la primera guerra mundial, su nombre era John J. Pershing. La sacristía proporcionó albergue a todo aquel que la descubrió. El ennegrecido techo da testimonio de las numerosas fogatas que se encendieron para la calefaccióny para cocinar. Primero de enero de 1821 Inspección sagrada en la Sacristía de la Misión de Tumacácori "Inspección y revisión en nombre de mi señor, su Santísimo y Reverendo Obispo, de los libros en los que los bautizos, defunciones y matrimonios de la misión arriba mencionada están registrados. Por la muerte del reverendo Padre Fray Narciso Gutiérrez, su sucesor y actual ministro, Fray Juan Bautista Estelric, los ha presentado para su revisión. Su Santidad dijo que yo debería revisar los libros, y los revisé;que yo debería aprobarlos, lo cual hice;y que yo debería dar instrucción acerca de ellos, y yo instruí que los registros deberían continuar manteniéndose en la misma forma, que cumple con el mandato del Santo Concilio de Trento. El Muy Ilustre y Venerable señor Don Fray Bernardo del Espíritu Santo, Muy Digno Obispo de Sonora". Por Domingo Espinosa de los Monteros,

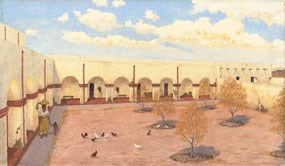

11 - El Patio del Convento Al salir por la puerta de la sacristía usted se va a encontrar frente al patio del convento. El convento—una plaza abierta con edificios y un patio central—era el núcleo de la vida de la comunidad. A su izquierda, una bermade tierra protege los cimientos de una hilera de salas de trabajo que fueron de vital importancia para la vida en la misión. Siguiendo derecho hacia adelante está una sección de una pared baja reconstruida, la misma que indica la ubicación de la pared del cerramiento del lado este de la plaza. A su derecha, había otra hilera de habitaciones, algunas de las cuales todavía están de pie, incluyendo las habitaciones donde vivía el sacerdote. Aquí, en el interior de los salones del convento, había una cocina, un taller de herrería, una carpintería, un taller de tejidos, un taller de marroquinería y un molino de granos. Todos contribuyeron a la vida de la comunidad y apoyaron la construcción de la misión. "Las casas, que se extienden hacia el este, son de adobe…había un patio grande, en el lado oeste del cual, pasando bajo algunos arcos sólidos, llegamos a una escalera que conducía a un granero".

12 - El Cementerio Dos características se hacen evidentes al entrar en el cementerio. La primera es la capilla mortuoria, de diseño circular y de aproximadamente dieciséis pies (4.87 ms.) de diámetro. El techo, que posiblemente fue diseñado con la intención de construirse como domo, jamás se completó. Sus paredes han oído los ecos de muchas misas de difuntos y rosarios. La marca de Soto identifica varias tumbas que pertenecían a los miembros de una familia que vivió en Tumacácori después de los inicios del siglo veinte. A medida que usted avanza en el cementerio hacia la señal interpretativa que está cerca de la capilla mortuoria, se pueden ver las tumbas que están en el lado norte del cementerio. Éstas son también sepulturas que datan de inicios del siglo veinte. Cualquier tipo de evidencia acerca de las tumbas que datan de la época de la misión fue destruida hace mucho tiempo por las condiciones del clima, los buscadores de tesoro y el ganado. Hacia fines del siglo diecinueve, el cementerio fue utilizado como un corral durante el arreo y rodeo de ganado. Las familias que vinieron a vivir en esta área alrededor de los años 1900 conocían este sitio como campo santo (tierra sagrada) y lo usaron una vez más para enterrar a sus muertos. La tumba de Juanita Alegría está registrada como el último entierro (1916) y es el único que ha sido identificado. Sin embargo, los muertos de la época de la misión están también debajo de nuestros pies. Quinientas noventa y tres sepulturas fueron registradas en Tumacácori entre 1755 y 1825. La ubicación del "cementerio antiguo" asociado con la iglesia jesuita es desconocida. Treinta y seis entierros fueron registrados por el Padre Ramón Liberós entre 1822 y 1825 en éste, el "cementerio nuevo". María Teresa Gutiérrez, una niña Pima "de unos cinco años de edad", fue la primera. Quizás ella fue víctima de una de las terribles epidemias de viruela o sarampión que se extendieron por las misiones. Algunos murieron durante los ataques de los Apaches. Los registros desde 1825 hasta 1848, cuando Tumacácori fue abandonada, jamás han sido encontrados. Los catorce nichos en la pared eran las Estaciones de la Cruz. La parte superior de la pared sureste es la pared oeste del almacén de al lado. Se nos recuerda que mientras la muerte era una parte omnipresente de la vida, la vida requiere de tareas de siembra, cosecha y almacenamiento para el futuro. "En el año de nuestro señor 1822, en primero de octubre, yo, el Padre Ramón Liberós, Ministro de esta Misión de Tumacácori, enterré en el cementerio nuevo de dicha misión en el sector reservado para los niños, a María Teresa Gutiérrez, una niña de unos cinco años de edad. Quien había muerto el día anterior, era hija de Petra Gutiérrez y Miguel Antonio Gonzales. Ella murió en unión y comunión con nuestro señor Dios, para cuya constancia lo firmo a continuación". Fr. Ramon Liberós

13 - El Almacén Los alimentos se almacenaban aquí para luego ser distribuidos a la comunidad. Antes de la venida de los españoles, la dieta de la localidad se componía de calabazas, frijoles, maíz, animales de caza y plantas silvestres. Los españoles trajeron animales domésticos como las ovejas, cabras y ganado, añadiendo así proteína a la dieta local. Trajeron el trigo, que podía ser cultivado durante el invierno, así como también árboles frutales tales como el albaricoque, higo, membrillo y granada, proporcionando así una dieta variada y placentera. Las escaleras conducen a la segunda planta donde se almacenaba el excedente de los alimentos y el forraje para los animales. Los alimentos se guardaban en canastas y vasijas de barro para ser distribuidas más tarde. La misión tenía un sistema comunitario de cultivo, cosecha y distribución. ¿Cómo se conservaban las frutas, los alimentos carnosos y la carne sin refrigeración o enlatado? El uso extenso del ardiente sol del desierto y el clima seco ayudaron a preservar muchos alimentos para su uso durante todo el año. Las frutas, carnes y granos eran secados antes de ponerlos en sus respectivos contenedores para ser utilizados durante la temporada en que no se cultivaba. "Mi Gobernador y Comandante: encuentro bastante sebo almacenado en esta misión. Hay mucho pinole en Nacameri y Cucurpe, y más de 200 fanegas de maíz del año pasado. Informo a usted de esto en caso de ser necesarios para la campaña".

14 - El Horno de Cal El enlucido de cal se utilizaba para proteger de la humedad a los edificios de adobe. Toneladas de materia prima (rocas calizas) tenían que ser traídas a la misión para ser procesadas, de manera que un enlucido de cal, frecuentemente de más de dos pulgadas (5.8 cm.) de espesor, se podía aplicar en las paredes. La cal tenía que ser obtenida en los lejanos drenajes de la montaña o, como las vigas del techo, transportadas unas treinta millas (48.2 km.) desde las montañas de Santa Rita que están hacia el este. Esto muy probablemente se llevó a cabo mediante el uso de carretas tiradas por bueyes, viajando a través del escabroso campo con el riesgo de ser atacados por los Apaches, un peligro siempre presente. Después de transportarse a este sitio, la piedra caliza era cargada en una parrilla metálica pesada que se colocaba en el estante que usted ve a la mitad de la pared del horno de cal. Se encendía fuego debajo de la parrilla y las rocas se "cocían" hasta que empezaban a expandirse y romperse. En ese punto éstas se podían fácilmente martillar hasta pulverizarlas. El polvo era entonces "apagado" poniéndolo en agua por uno o dos días. Después de que el polvo era "hidratado", se convertía en una pasta, se añadía arena para hacer el yeso y éste era puesto en las paredes de un edificio para ser secado. Aunque áspero y grumoso según los estándares actuales, el yeso era (y es) la mejor protección posible para el adobe secado al sol.

15 - Los Cimientos de la Iglesia Jesuita El Padre Kino primero celebró misa en Tumacácori bajo una ramada, o refugio de matorral, construido por los O'odham quienes vivían aquí. En aquel tiempo, el pueblo nativo estaba ubicado al otro lado del río. Aunque designó a Guevavi como cabecera donde el sacerdote viviría, él y los padres Campos y San Martín continuaron visitando Tumacácori, celebrando misa y atendiendo las necesidades de la misión. Para 1695 una casa de adobe había sido construida en el pueblo para que los padres la utilizaran durante sus visitas. Sin embargo, no hay registro de haberse construido una iglesia mientras la villa estaba ubicada al lado este del río. En noviembre del 1751, un grupo de los O'odham se sublevó contra los españoles y el conflicto que resultó, aunque duró menos de un mes, causó el abandono de Tumacácori por más de un año. Cuando todos regresaron, los españoles empezaron la construcción de un presidio, un puesto militar, en Tubac. La villa de Tumacácori fue trasladada a la ubicación actual, más cerca a y en el mismo lado del río donde se había construido el nuevo presidio. El esquema que se ve delante de usted señala la ubicación de los cimientos debajo del suelo correspondientes a la iglesia que se empezó a construir en la primavera de 1753. La fecha de su término es incierta, pero se sabe que ya se utilizaba para el verano de 1757, justamente cuatro años más tarde. La comunidad utilizó esta pequeña iglesia por diez años bajo la guía de los padres jesuitas, hasta cuando éstos fueron expulsados en julio de 1767. El Padre Custodio Ximeno fue el último jesuita que sirvió en Guevavi y Tumacácori. Él llevó a cabo su último servicio aquí el 14 de junio de 1767, sólo seis semanas antes de su arresto en Guevavi y su subsecuente exilio. Un año más tarde, los franciscanos llegaron para hacerse cargo de las misiones de la Pimería Alta. Continuaron utilizando este edificio hasta que la iglesia nueva estuviese lista para usarse en 1822. "El 14 de junio de 1767, Juan Antonio, el alcalde nativo, y María Antonia, una señorita soltera, ambos de la villa de Tumacácori, se casaron ante mí en ceremonia de la iglesia, después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el Concilio de Trento". Jhs. Custodio Ximeno

16 - Las Ruinas del Convento Las ruinas en pie corresponden a un fragmento del convento que incluye las habitaciones en las que el sacerdote probablemente habría vivido. Estas habitaciones han sido testigos de muchos usos, tanto durante la época de la misión como posteriormente. Después de la salida de los residentes de la misión, éste sirvió como una casa para varias personas y fue inclusive utilizado como escuela en los años 1930 durante la administración del primer superintendente del Monumento Nacional Tumacácori. Probablemente el uso más extendido de la residencia del convento que alguna vez se haya visto fue cuando cinco sacerdotes se quedaron aquí por ocho días mientras esperaban que saliera la expedición de Anza de Tubac entre el domingo, 15 de octubre, y el lunes, 23 de octubre de 1775, como se evidencia en la cita que sigue. "Me detuve en la misión de Tumacácori, una legua más allá del camino del presidio. Los padres Francisco Garcés y Tomás Eixarch, que están por venir en la expedición y quedarse en el Río Colorado, estaban aquí. Me quedé con ellos y los padres Pedro de Arrequibar y Félix de Gamarra durante los días que la expedición estuvo esperando en Tubac". Fr. Pedro Font

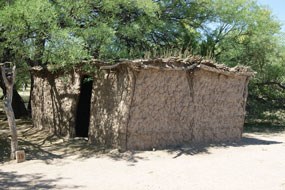

La palabra "casa" en lengua O'odham es "ki" (pronunciada kee). Melhok (pronunciado moo'ro) es la palabra para denominar a la planta conocida en español y en inglés como "ocotillo". La edificación particular que usted ve aquí es una construcción moderna réplica de una vivienda tradicional de los O'odham, hecha con vigas de mezquite, tiras de ocotillo y barro. Siguiendo antiguas costumbres, ésta fue construida en 1997 por trabajadores O'odham quienes utilizaron herramientas manuales tradicionales. Cuando se terminó de construir, ellos se la dedicaron a San Francisco Xavier, el santo patrono del Padre Kino. Originalmente, los O'odham construían kis circulares. Con el tiempo adoptaron las edificaciones cuadradas preferidas por los españoles. Una vivienda también solía incluir un juato (whäʹto), o ramada de mezquite, como usted puede ver aquí. Aunque este ki es de construcción moderna, probablemente se parece mucho a las viviendas O'odham que una vez formaron parte del complejo de la misión.

8 - La Compuerta Probablemente el recurso más importante en el desierto era, y sigue siendo, el agua. El agua para beber, lavar, bañarse y regar los cultivos era obtenida del río Santa Cruz a casi una milla (1.6 km.) río arriba al sur del sitio donde usted está parado. El agua llegaba hasta este punto por una acequia, o zanja de riego. La estructura de adobe cocido que está a sus pies probablemente sirvió para varios propósitos. Ésta fue muy probablemente una compuerta, una presa o caja para desviar y sacar el agua de la acequia hacia el huerto que está al este.Fue también probable que se haya utilizado como lavandería, o lugar para lavar la ropa y los platos, y posiblemente también para bañarse. Y finalmente, se utilizó como un tanque de reserva para llenar las ollas, vasijas de barro, en las que el agua podía ser acarreada de vuelta a las casas para beberse y cocinar. "Tumacácori, que actualmente es la sede del distrito, cuenta con veintitrés familias. Ésta es una villa un poco conveniente a sus campos. Aunque sus aguas no son las más abundantes, es un alivio tenerlas cerca". Bartolome Ximeno

19 - La Huerta El complejo de la misión tenía un jardín y un huerto cercado, en el cual usted está parado ahora. Las filas de árboles en frente de usted y a su derecha crecen junto a los cimientos de piedra de los dos muros de adobe que originalmente encerraban y protegían esta área. Dentro de este cercado de 4.6 acres (1.86 hs.), la comunidad cultivaba verduras y árboles frutales. Ya que existen muy pocos árboles frutales nativos de esta área, el huerto habría contado con árboles favoritos traídos a la misión desde Europa tales como el durazno, la granada, el membrillo y el higo. Aún en fecha tan reciente como 1938, los árboles de durazno alineaban la acequia de la misión, estabilizando sus orillas y utilizando la humedad que se filtraba a través de sus paredes de barro. Los árboles frutales que se ven crecer aquí hoy en día se originaron de las semillas y retoños de los árboles frutales viejos—los árboles más viejos que se podían encontrar en los huertos y patios históricos en todo el sur de Arizona. Este huerto replantado fue inaugurado en 2007. Tómese un momentoe imagine que las personas de la misión están trabajando a su alrededor—hombres y niños caminando entre estos árboles, cuidando de las acequias, podando y cuidando de los árboles, los niños pequeños corriendo bajo la sombra mientras sus madres recogen las verduras para llevarlas a sus casas cerca de la iglesia. Más allá de los muros de los huertos, otros miembros de la comunidad están cuidando de las vacas, caballos y cabras, e inclusive otros pueden estar sembrando o cosechando en los campos de trigo y maíz. Una Cultura Viviente La vida siempre fue difícil en el severo clima de la Pimería Alta. Después de que la Misión de San José de Tumacácori perdiera a su último sacerdote residente en 1828, las familias de la misión se quedaron por otros veinte años. Por razones que no se registran—las que indudablemente incluían un ataque de los Apaches y un invierno particularmente duro—los residentes de Tumacácori se marcharon de la misión en 1848, llevándose sus preciados santos a San Xavier del Bac para custodiarlos allí. Dejaron detrás su hermosa iglesia, el cementerio, las casas, los campos y el legado de una cultura única y vibrante que está presente aquí con nosotros aún hasta hoy en día. Preguntas frecuentes P. ¿Cómo se pronuncia el nombre de este lugar? P. ¿Qué significado tiene el nombre de Tumacácori? P. ¿Cuándo fueron construidos el centro de visitantes y los muros que rodean los terrenos del parque? P. ¿Por qué el Servicio de Parques no restaura la iglesia? P. ¿Qué proporción de la iglesia es original? P. ¿Qué son esas cajas cuadradas en la tierra en frente de la iglesia? P. ¿Cómo se puede llegar a las ruinas de la misión de Calabazas y Guevavi? P. ¿Se celebra alguna vez misa en Tumacácori? P. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas? |

Last updated: February 4, 2025